Del desperdicio a la oportunidad: la nueva vida de los alimentos que antes se tiraban

En la cocina de un gran hotel o en la línea de procesado de una empresa hortofrutícola, toneladas de materia prima han terminado históricamente en el contenedor. Restos de pescado que no se sirven, galletas rotas que no tienen valor comercial, troncos de coliflor o pieles de patata descartadas en la industria: durante décadas esa parte invisible de la cadena alimentaria fue considerada desecho. Hoy, en cambio, es el punto de partida de una transformación que conecta cocinas, laboratorios y empresas bajo una misma idea: el desperdicio ya no es una pérdida, sino una oportunidad.

Para dimensionar el problema: en la Unión Europea se generan más de 59 millones de toneladas de desperdicio alimentario al año, lo que equivale a unos 132 kg por persona. En España, en 2024 se estimó un desperdicio de 1.125 millones de kilos o litros, lo que supone una reducción del 4,4 % respecto al año anterior. En promedio, cada habitante “tiró” unos 24,4 kilos o litros en el año, una cifra todavía muy elevada pese al descenso.

El reto en las cocinas

Javier Pérez, director de Hosper, empresa especializada en cocinas industriales y partner del COIAL, lleva más de veinte años observando cómo evoluciona la restauración desde dentro de los fogones. Su visión es clara: la profesionalización y la normativa han obligado a repensar los procesos. “La hostelería y la gran hotelería no dejan de ser industria alimentaria, con todas las exigencias de trazabilidad y control que eso implica”, explica.

Ese cambio ha tenido un impacto directo en la reducción del desperdicio. Las nuevas tecnologías aplicadas a la conservación —línea fría, envasado al vacío, abatidores de temperatura— han multiplicado la vida útil de los alimentos. “Estamos ganando tiempo, trazabilidad y un control que facilita tener menos desperdicio en general. La maquinaria es cada vez más eficiente en el gasto y en el aprovechamiento del producto”, señala.

Ese cambio ha tenido un impacto directo en la reducción del desperdicio. Las nuevas tecnologías aplicadas a la conservación —línea fría, envasado al vacío, abatidores de temperatura— han multiplicado la vida útil de los alimentos. “Estamos ganando tiempo, trazabilidad y un control que facilita tener menos desperdicio en general. La maquinaria es cada vez más eficiente en el gasto y en el aprovechamiento del producto”, señala.

Los procedimientos también han cambiado. La cocina moderna apenas admite que algo termine en la basura. “La realidad es que tiramos cero. Lo que no se sirve en un plato se convierte en caldo, crema, sopa, polvo o aroma”, afirma. Y cuando no se trata de restos de elaboración, se busca dar salida incluso a lo que llegaba roto o con imperfecciones. “Tengo el ejemplo de un sistema automático para hacer tartas: antes 18 personas hacían unas 1.000 al día; ahora 4 producen 10.000. La base es de galleta rota, la que antes se tiraba. Han conseguido dar valor a lo que era merma”.

Del plato al laboratorio

Esa lógica de aprovecharlo todo no se limita a las cocinas. En el Instituto Food UPV, dirigido por nuestra colegiada María Vargas, la lucha contra el desperdicio se plantea como un objetivo transversal que abarca desde la poscosecha hasta la mesa del consumidor. “Lo que buscamos es que nada se desperdicie, que todo se convierta en materia prima para otro uso”, resume.

Los proyectos en marcha son múltiples. Uno de ellos trabaja con descartes vegetales procedentes de empresas de procesado de ensaladas o verduras listas para consumir. Troncos de coliflor o zanahorias no aptas para el mercado se transforman en polvos ricos en nutrientes que luego enriquecen otros alimentos. “Se han hecho pruebas, por ejemplo, con magdalenas que incorporan polvo de zanahoria procedente de esas mermas”, explica Vargas.

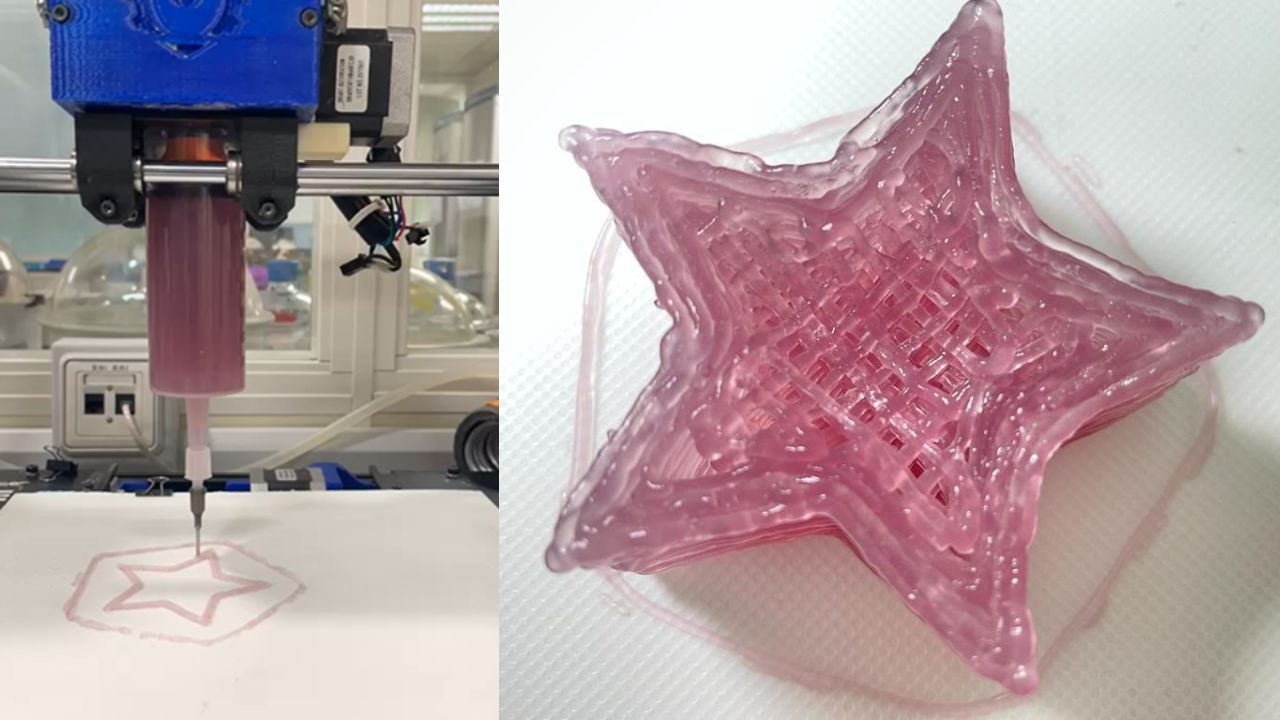

Otro proyecto explora el potencial de la piel de patata, un residuo generado en grandes cantidades por la industria de la patata troceada. Con alto contenido en almidón, este subproducto se convierte en base para envases comestibles o recubrimientos naturales para frutas y verduras. “Imagina unas fresas recubiertas con una película comestible que prolonga su vida útil sin necesidad de fungicidas químicos”, apunta la investigadora.

Tecnologías que cambian el paradigma

La cocina profesional se ha convertido en un banco de pruebas para tecnologías que mejoran la eficiencia y reducen pérdidas. Equipos conectados permiten controlar consumos de agua y detergente, mientras hornos inteligentes optimizan cocciones y reducen mermas. “Antes el fuego exigía control constante. Ahora hay máquinas que prácticamente estandarizan los procesos y garantizan un aprovechamiento total”, comenta Javier Pérez.

Normativa y economía circular

Uno de los motores de este cambio es la legislación. Tanto en restauración como en industria, las normativas obligan a registrar, clasificar y gestionar los residuos. Pérez destaca el caso de los decantadores de grasa, obligatorios desde hace años: “Separan la grasa del agua y evitan que lleguen contaminantes al alcantarillado. Es economía circular aplicada al día a día”. Lo mismo ocurre con los aceites usados o con la obligación de disponer de contenedores y horarios específicos para la gestión de basuras.

En el ámbito industrial, Vargas observa una tendencia similar: “Las empresas buscan nuestra colaboración porque quieren dar salida a residuos que antes apenas se aprovechaban. La legislación europea y las ayudas públicas están orientadas a reducir desperdicio y fomentar la economía circular. Eso está impulsando proyectos que hace años parecían marginales y hoy son prioritarios”.

Según fuentes del sector, alrededor del 14 % del desperdicio alimentario en España proviene del ámbito de la restauración. Además, la legislación europea apunta a fijar objetivos vinculantes para 2030: una reducción del 10 % en el desperdicio durante los procesos de manufactura y un 30 % per cápita en residuo al por menor y consumo. Un dato relevante: en la UE solo un 26 % del desperdicio alimentario total se captura para compostaje u otros usos; el resto termina en vertederos o incineración.

En España, la tasa total de desperdicio se sitúa en torno al 3,7 % del total adquirido: es decir, de cada 100 kg o litros de alimentos comprados, aproximadamente 3,7 acaban siendo desechados. La reducción del 4,4 % en 2024 situó el valor de 1.125 millones de kilos como el volumen más bajo desde 2016 en los registros disponibles.

El puente entre cocina e investigación

Las experiencias de Pérez y Vargas convergen en una misma visión: la restauración diaria y los laboratorios no son mundos separados, sino dos eslabones de una misma cadena. El restaurador técnico controla en tiempo real el aprovechamiento del alimento. La investigadora lo traduce en innovación, revalorización y escalabilidad. Ambos perfiles están unidos por la ingeniería agronómica. En el caso de Hosper, ejecutan muchas veces con ingenieros agrónomos y técnicos cualificados las cocinas que diseñan. Y en el de María Vargas, aporta conocimiento del alimento y de la bioquímica en cada etapa de ese recorrido para encontrar nuevas soluciones enmarcadas en la economía circular. O, dicho de otra manera, ingeniería de biosistemas en acción.

El primero pone el acento en la eficiencia diaria: cada gramo que no se aprovecha es dinero perdido. La segunda lo traduce en innovación científica: cada residuo puede convertirse en un nuevo ingrediente, un envase o un recubrimiento natural. Y ambos coinciden en que el cambio cultural ya es palpable. En los restaurantes, porque el aprovechamiento se ha interiorizado como parte de la práctica profesional. En las empresas agroalimentarias, porque la presión social y legislativa las empuja a innovar. En ambos casos, los ingenieros agrónomos están presentes para aportar conocimiento técnico y visión global.

Una nueva mirada al desperdicio

En los supermercados empiezan a verse frutas “imperfectas” ofrecidas como alternativa al consumidor. En los restaurantes, las cartas proponen raciones ajustadas para evitar que los platos queden llenos de sobras. En los laboratorios, la piel de un plátano se convierte en la materia prima de una bandeja biodegradable.

Lo que antes se escondía bajo la etiqueta de “merma” o “residuo” hoy es protagonista de un nuevo relato: el de la economía circular alimentaria. Y en ese relato, las cifras —59 millones de toneladas en Europa, más de 1.100 millones de kilos en España— no solo alarman: también empujan a la acción. Desde los fogones hasta los equipos de análisis, la transformación ya está en marcha. Lo que antes se escondía bajo la etiqueta de residuo ahora es sinónimo de innovación, eficiencia y responsabilidad.