“El origen de la mafia italiana está vinculado al cultivo y comercio del limón”

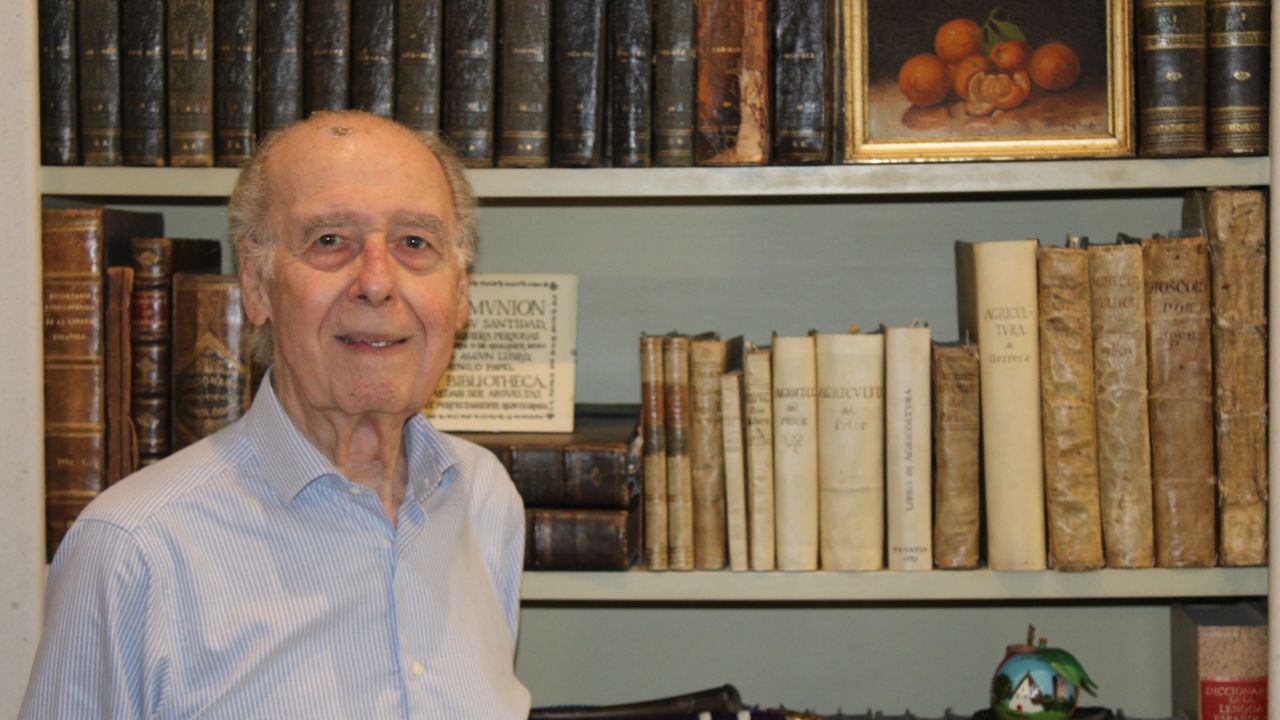

Doctor Ingeniero agrónomo, investigador y autor de una de las obras más completas sobre la historia del cultivo y la presencia cultural de los cítricos, Salvador Zaragoza Adriaensens representa la unión entre la ciencia y el humanismo que define a los mejores ingenieros agrónomos. Durante cuatro décadas de trabajo en el Departamento de Citricultura y Producción Vegetal del IVIA, que dirigió durante más de quince años, ha compaginado la investigación técnica con un profundo interés por la historia y la dimensión simbólica de los frutos que han modelado nuestro paisaje y nuestra identidad mediterránea. En su último libro, Los cítricos. Un viaje a través de la historia y del arte, Zaragoza amplía la mirada: del laboratorio al museo, del campo a la literatura. A través de su conocimiento y su curiosidad, demuestra que detrás de cada naranja hay tanto una lección de agronomía como un capítulo de nuestra cultura.

¿Cómo nace la idea de contar la historia de los cítricos desde un punto de vista que une ciencia, historia y arte?

Cuando empecé a escribir el libro, mi intención era centrarme en la historia desde una perspectiva agronómica: cómo se cultivaba la naranja, las técnicas empleadas, la evolución de los métodos y su comparación con las prácticas actuales, incluyendo el control de plagas y otros aspectos técnicos. Sin embargo, con el tiempo descubrí que la naranja aparecía también en textos de otras disciplinas —viajes, geografía, medicina, farmacia, religión, poesía y arte—. Ese vínculo con el arte despertó mi interés, sin abandonar los temas agronómicos. Observé que, desde los primeros tiempos, los artistas representaron la naranja con distintos fines, simbólicos o estéticos. Ya los romanos la incluyeron en las pinturas de Pompeya, y más tarde los árabes y los artistas medievales europeos la retrataron como un fruto especial. Por todo ello decidí otorgar al arte un papel destacado en su obra.

Después de cuatro décadas investigando en citricultura, ¿qué le llevó a mirar los cítricos no solo como cultivos, sino también como símbolos culturales?

En España, y especialmente en las zonas donde el naranjo podía cultivarse al aire libre, la mayoría de los libros y documentos que encontré estaban centrados en el cultivo, la producción, las plagas y, en menor medida, en la jardinería. En cambio, en países donde no era posible cultivarlo al aire libre, el naranjo era una planta exótica, símbolo de lujo y poder, presente incluso en la religión. Los judíos, desde tiempos inmemoriales, utilizan el cidro en la Fiesta de los Tabernáculos, y un ejemplar perfecto puede llegar a valer hasta cien dólares. El cidro, considerado el primer cítrico conocido, fue descubierto por Alejandro Magno hacia el 300 a.C. y se usa sobre todo en conservas. En esos lugares se cultivaban en invernaderos llamados orangeries, creados solo para los naranjos. Incluso los Médici los apreciaban tanto que los incorporaron a su simbología y jardines.

Desde los primeros tiempos, los artistas representaron la naranja con distintos fines, simbólicos o estéticos

El libro es fruto de años de estudio, pero también de curiosidad. ¿Qué parte de ingeniero y qué parte de humanista hay detrás de esta obra?

La obra es fundamentalmente técnica, pero también aborda muchos aspectos cotidianos relacionados con la naranja. Incluye anejos donde el fruto aparece no solo como cultivo, sino como parte de la vida diaria: se usaba como regalo, en fiestas, en medicina o en la cocina, y protagonizó incluso pleitos sobre fincas. Hasta alrededor de 1550, antes de la llegada de la naranja dulce a Europa, los frutos no se consumían frescos, sino en conservas, mermeladas o preparados medicinales como el agua de azahar. También cuenta una curiosidad: el origen de la mafia italiana está vinculado al comercio del limón, cuya vitamina C prevenía el escorbuto en las travesías marítimas. La alta demanda de limones generó un negocio muy rentable en Sicilia, donde surgieron los “protectores” de los limonares, personas que ofrecían seguridad a cambio de poder y control que llegaban incluso a recurrir a la violencia.

En el recorrido que plantea, los cítricos acompañan a la humanidad desde Asia hasta el Mediterráneo. ¿Qué papel jugó la innovación agronómica en ese viaje global?

Al principio, la naturaleza seguía su curso: las plantas evolucionaban por mutaciones espontáneas y la selección natural mantenía las más adaptadas al clima. En la antigüedad se creía que Dios había creado todas las plantas tal como el hombre las encontraba, y si aparecía una diferente, se pensaba que ya existía o que un jardinero la había injertado. Sabían que había plantas macho y hembra, pero no concebían que pudieran reproducirse sexualmente. A comienzos del siglo XVIII, el médico alemán Camerarius descubrió la polinización y la fecundación vegetal, un hallazgo revolucionario. Luego, Mendel demostró la herencia genética y el hombre comenzó a hibridar especies afines. Hoy se sigue seleccionando mediante hibridación y mutaciones naturales o inducidas. En cítricos, las mandarinas presentan genes “saltarines” que generan variaciones de madurez, sabor o textura, y la manipulación genética permite dirigir esos cambios, aunque los transgénicos están prohibidos.

En España tenemos un mar de naranjos que no existe en ningún otro lugar del mundo

La Todolí Citrus Fundació ha sido un espacio donde ciencia y arte dialogan de manera natural. ¿Cómo ha influido esa colaboración en el enfoque del libro?

Mucho. Yo ya había trabajado sobre variedades y aspectos relacionados con el cultivo de los cítricos, pero conocer a Vicente Todolí fue determinante. Él, reconocido internacionalmente en el mundo del arte, había creado en su pueblo, Palmera, una colección con más de quinientas variedades de cítricos, algunas muy antiguas procedentes de los jardines de los Médici. Cuando coincidimos, me impresionó ver en persona variedades que solo conocía por dibujos o descripciones en libros. Fue él quien me sugirió escribir un libro aprovechando mis conocimientos y lo que podía observar en su colección. Al principio dudé, porque ya tenía casi ochenta años y me daba pereza volver a escribir, pero me convenció. Gracias a su ánimo, a la editorial La Fábrica y al apoyo del doctor Óscar Olivares, pude hacerlo. Le debo mucho a Vicente: este libro existe gracias a él.

En sus páginas se observa que los cítricos fueron objeto de lujo, medicina y alimento. ¿Qué nos dice eso sobre la relación entre agricultura y cultura?

Desde siempre había tenido la ilusión de escribir un libro sobre la historia de los cítricos, y gracias a la oportunidad que me ofreció Vicente pude hacerlo. El título que yo quería ponerle era Citricultura, la cultura de los cítricos, jugando con el doble sentido de cultura como cultivo y como manifestación cultural. La naranja aparece en muchas obras literarias, como en Muntaner, que menciona batallas de naranjas, o en Ivrea, cerca de Turín, donde se celebra una batalla similar a la Tomatina, aunque con naranjas sicilianas. También está presente en la poesía, la cocina y la ópera El amor de las tres naranjas, una obra que une Italia, Rusia y Estados Unidos. Además, la naranja puede considerarse un alimento funcional, porque es alimento y medicina. Incluso la expresión “media naranja” tiene raíces filosóficas, en el mito de los andróginos del Banquete de Platón.

Todo es bello en los cítricos: incluso los frutos deformes forman parte del arte de la planta

A lo largo de la historia, el cultivo de los cítricos ha impulsado paisajes, economías y modos de vida. ¿Diría que son también un espejo de nuestra identidad mediterránea?

Efectivamente, podemos considerar que el naranjo es el carné de identidad de nuestro Mediterráneo. No existe en ninguna otra parte del mundo una franja tan extensa, continua y característica como la que tenemos en España: un auténtico mar de naranjos, no simples fincas aisladas. Quise destacar también que, igual que la gente acude al Valle del Jerte para admirar los cerezos en flor, aquí podríamos fomentar la visita a los campos de naranjos. El cerezo es hermoso cuando florece, pero carece de hojas; en cambio, el naranjo combina el verde del follaje con el blanco de las flores y un aroma inigualable. Esa conjunción de color, perfume y paisaje es única. No hay otro lugar donde una extensión tan grande se impregne del olor del azahar y del brillo de las naranjas al sol: un patrimonio sensorial que merece ser apreciado.

La sección dedicada al arte reúne más de ochenta obras. ¿Hubo alguna que le hiciera mirar un naranjo o un limón de forma distinta?

Sí, hay varias obras en las que los cítricos tienen un papel destacado. En Flandes, cuando el protestantismo hizo que los artistas abandonaran los temas religiosos, comenzaron a pintar bodegones donde la naranja simbolizaba lujo, poder y distinción. En algunos retratos, como el de la familia Arnolfini, una naranja en la ventana representa precisamente la riqueza del hogar. Otro ejemplo menos conocido aparece en El cordero místico de Van Eyck, en Gante: Eva sostiene un cidro, no una manzana, y el jardín incluye plantas mediterráneas como naranjos, palmeras y cipreses, imposibles de ver en Flandes en aquella época. Van Eyck las incorporó tras su viaje a Valencia, donde conoció estos frutos durante una misión encomendada por su mecenas. Al regresar, rectificó la obra para reflejar lo que había descubierto aquí, un detalle que me enorgullece profundamente.

Conocer el material vegetal es fundamental: puede ser fuente de genes que permitan crear nuevas variedades

Como investigador, está acostumbrado al rigor técnico; como autor, aquí apuesta por la belleza. ¿Cómo se equilibran esas dos formas de conocimiento?

En la citricultura comercial, lo bello es la naranja perfecta: la que tiene el tamaño, el color y la forma adecuados, sin manchas ni defectos. Esa es la belleza para el mercado. Pero para mí, en los cítricos todo es bello. En las variedades ornamentales hay frutos deformes, casi grotescos, que sin embargo poseen una belleza propia, porque forman parte del arte natural de la planta. También encuentro belleza en los naranjos podados en formas geométricas, como pirámides o conos, algo que echo en falta en muchos jardines actuales. En lugares como el Alcázar de Córdoba, los naranjos recortados en distintas formas crean un conjunto extraordinario. Ese afán estético y simbólico por el naranjo solo existe en los cítricos: nadie ha coleccionado manzanos u olivos con el mismo entusiasmo. En toda Europa, solo los naranjos han despertado esa fascinación.

¿Qué cree que puede aportar este libro a los propios ingenieros agrónomos, más allá de la historia y del arte?

Conocer el material vegetal es fundamental, porque no estamos acostumbrados a apreciar su diversidad, y en ella puede encontrarse la fuente de muchos genes valiosos para desarrollar nuevas variedades. Esas variedades pueden tener sabores distintos o mostrar resistencia y tolerancia frente a determinadas enfermedades, lo que constituye el mayor valor de esta riqueza genética: la mejora varietal. He conocido especies como el Yuzu, una mandarina japonesa con un sabor único, completamente diferente a cualquier otro cítrico. Este tipo de descubrimientos abre posibilidades enormes para la innovación en el cultivo. De hecho, ya se ha establecido un programa conjunto entre la Fundación y el IVIA para estudiar este material vegetal y aprovechar sus genes en procesos de hibridación o en la creación de nuevas plantas para fortalecer la diversidad y el potencial del mundo citrícola.

Muchas cosas ya las sabían los antiguos; aplicaban técnicas que funcionaban, aunque no supieran aún por qué

Después de una vida entre árboles, archivos y museos, ¿qué le gustaría que quedara como legado de este trabajo?

Muchas cosas ya las sabían los antiguos. Conocían cómo se hacía un injerto, cómo se elegían los marcos de plantación y aplicaban técnicas que quizá no entendían del todo, pero que funcionaban. Es decir, antes del conocimiento de la fisiología ya había mucho saber práctico acumulado. Luego, con la aparición de la genética, se comprendió el porqué de muchos de esos métodos, pero en esencia casi todo ya se conocía. Este conocimiento antiguo puede ser un estímulo para seguir obteniendo nuevas plantas, aprovechando el material genético que conservan esas variedades tradicionales. Además, una historia como esta, escrita en castellano, no existía hasta ahora. Creo que puede servir de referencia y de inspiración para seguir aprendiendo de lo que ya sabían quienes nos precedieron y para valorar la continuidad entre su experiencia y la ciencia actual.